特別な支援を要する児童とICT「治る・治らない」

原版(紙版):2024年01月08日(月)発行

Web版:2025年01月03日(金)作成

「言葉の定義」が異なっている

「いわゆる発達障害」は、「治るもの」なのでしょうか? 「治る」という主張にも、「治らない」という主張にも、どちらにも出会います。 書籍・記事・広告などで出会うこともあれば、保護者と話していて出会うこともあります。

これは「言葉の定義」の問題だと山田は考えています。 「治る」と主張している人にとっての「発達障害」と、「治らない」と主張している人にとっての「発達障害」では、「言葉の定義」が異なっていると思うのです。 「言葉の定義」が異なるので、両者が話してもうまく噛み合いません。

「治る」と「治らない」、それぞれの主張

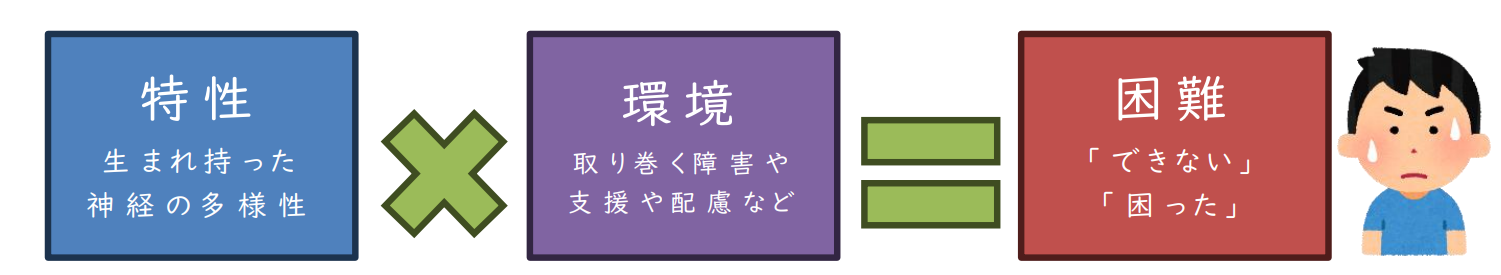

前提となる「式」

この式の「特性」を、「発達凸凹(でこぼこ)」と呼ぶ人もいます。 また「困難」を、「困り感」や「適応障害」などと呼ぶ人もいます。 様々な意図や事情で、同じものを別の言葉で呼んでいるのです。

「治る」という主張

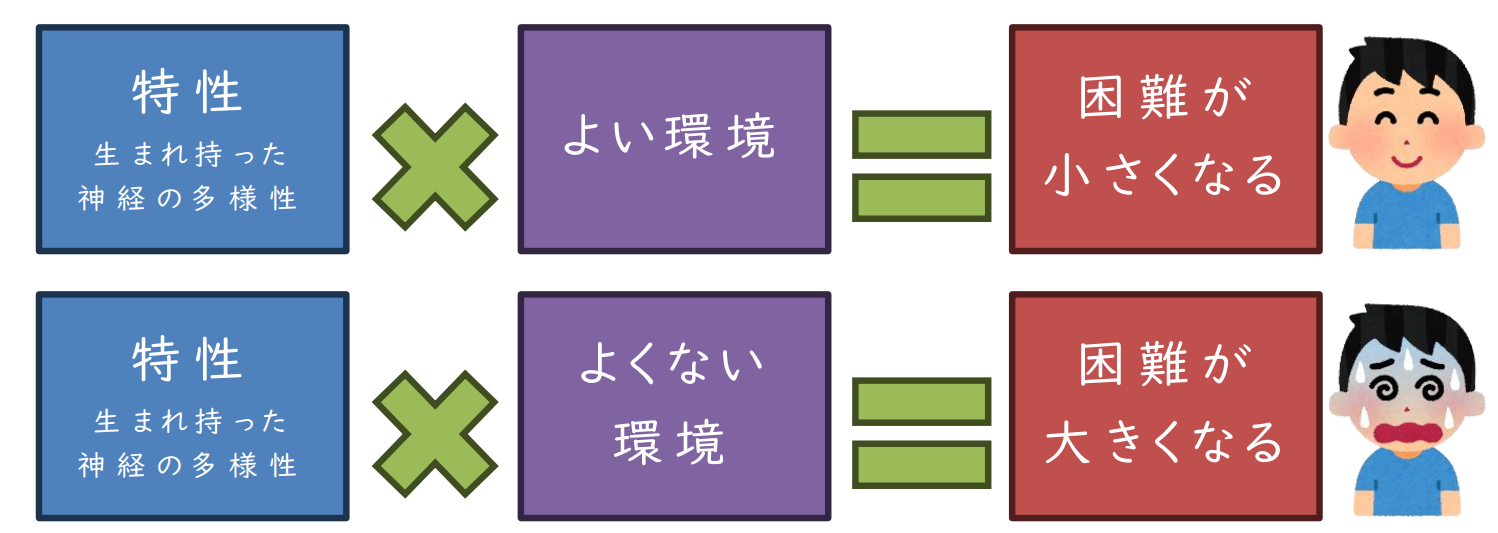

「治る」と主張している人にとっての「発達障害」は、上記の「困難」を意味しているようです。 「よくない環境」が生み出してしまった、「できない」や「困った」を指して「発達障害」と呼んでいるのです。 「よくない環境」は「よい環境」に変えることができますから、「発達障害は治る」という主張になります。

「治らない」という主張

「治らない」と主張している人にとっての「発達障害」は、上記の「特性」を意味しているようです。 生まれ持った「特徴」や「性質」を「発達障害」と呼んでいるのです。 学校生活や社会生活で「困難」を生じやすい面こそありますが、「病気」ではありませんから、「発達障害は治らない」という主張になります。

「治る」と「治らない」の、共通点

「言葉の定義」こそ異なりますが、両者の考えには共通点があります。 どちらも「よくない環境」を「よい環境」に変えることが大切だと考えているからです。 意外だという方もいるかもしれませんし、お気づきだった方もいるかもしれません。

- 「治る」と主張している人:

- 「特性」は変えられないが、

- 「環境」を変えることで

- 「発達障害(困難)」を「治せる(無くせる)」

- 「治せない」と主張している人:

- 「発達障害(特性)」は変えられないが、

- 「環境」を変えることで

- 「困難」を「無くせる」

「よくない環境」を「よい環境」に変える手段については、諸説あります。 「治る」と主張の中でも諸説ありますし、「治らない」と主張の中でも諸説あります。 科学的な根拠がある手段もあれば、そうではないものもあるようなので、よくよく見極める必要があります。

- 「よい環境」に変える手段の例(諸説あり)

- 睡眠時間

- 栄養バランス

- 適度な運動

- 服薬(体内環境調整)

教師の役割

いずれにせよ私たち教師の役割は、前にも書いた通り2つです。 1つ目は授業や学級経営で「よい環境」をつくることです。 2つ目は授業や生活指導を通して、「特性」を持った児童に「自助努力するための手段」を身に付けさせることです。

そしてICTは、この2つの役割を助けてくれます。 ICTは授業や学級経営を助けてくれます。 ICTは「自助努力」の手段としても有効です。

ただし以前書いた通り、「ICTと相性が良すぎる子」には注意が必要です。 日常生活に支障が出るほど、ネット・動画・ゲームなどに過剰な集中をしてしまうタイプの子です。 生活リズムを崩したり、引きこもりになったりしないような手立てが必要です。

コラム「学校でのICT活用について考える」

コラム「学校でのICT活用について考える」